日本の医学データベースを調べてみると,日本の厚生省関係者が散発的にWHOの医薬品に関する活動の動向を伝える報告の中で, 必須医薬品リストに触れている程度であり,これが日本にとってどういう意味を持つかは,あまり論じられてこなかった.必須医薬品の コンセプトは「大多数の人々」のニーズを満たす,ということで薬の数を「限定」するものであるが,「豊かな」国ではその必要はないと考え られてきた.また,豊かな社会は「多様性」を認める社会であり,患者個人に合った薬は「多様」であるはずであり,医師の手持ちの薬も 「多様」であるはずだという思い入れが続いてきた.つまり,「限定」は「多様性」に反するネガティブな意味をもつものとされてきたのである.

近年,WHO関係の3つのドキュメントの日本語訳が発行された 1)~3).これらにおいて共通して検討されるのは,薬の数を「限定」することで,

そこには「選択」というプロセスがはいる.上記のドキュメントの中でも「P-drugマニュアル」 1)は,処方医がいかにして自分の薬(Personal drug:

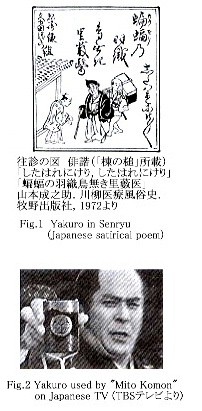

P-drug),いわば「自家薬籠中の薬」を合理的に形成し,適切に用いるか,という方法を学ぶためのものである.「薬籠」とは,江戸時代にできた,

木や竹などの容器に薬を入れて持ち運べるようにしたものである(Fig. 1).物理的にそこに入る真の数は限られる.小さいものは「印籠」とも

よばれる.水戸黄門のおつきの人が最後にかざすあれである(Fig. 2).なぜ現代においても薬は選択され,数が限定されるのか?また1990

年代後半から世界的潮流となった「エビデンスに基づく医療」(evidence-based medicine:EBM)の考え方と方法は,そこにどのようにとり入れら

れているか?こうした問いに答える前に,この「選択」と「限定」がなされる局面について考えてみよう.

近年,WHO関係の3つのドキュメントの日本語訳が発行された 1)~3).これらにおいて共通して検討されるのは,薬の数を「限定」することで,

そこには「選択」というプロセスがはいる.上記のドキュメントの中でも「P-drugマニュアル」 1)は,処方医がいかにして自分の薬(Personal drug:

P-drug),いわば「自家薬籠中の薬」を合理的に形成し,適切に用いるか,という方法を学ぶためのものである.「薬籠」とは,江戸時代にできた,

木や竹などの容器に薬を入れて持ち運べるようにしたものである(Fig. 1).物理的にそこに入る真の数は限られる.小さいものは「印籠」とも

よばれる.水戸黄門のおつきの人が最後にかざすあれである(Fig. 2).なぜ現代においても薬は選択され,数が限定されるのか?また1990

年代後半から世界的潮流となった「エビデンスに基づく医療」(evidence-based medicine:EBM)の考え方と方法は,そこにどのようにとり入れら

れているか?こうした問いに答える前に,この「選択」と「限定」がなされる局面について考えてみよう.「P-drugマニュアル」の冒頭では,薬の不適切な使用は治療困難な難病である(Irrational prescribing is a habit difficult to cure)とされる. 薬の適正使用を考えると,限定と選択のコンセプトは先進国途上国を問わないようである.そして,薬籠は4つの水準で存在している.

第1は,グローバルレベルのWHO必須医薬品モデルリストである.国際的なエキスパートによって作成されているものである.

第2は,国レベルの「承認リスト」と「償還リスト」である.日本では基本的には有効性と安全性に基づいて「承認」がなされ,ついで「薬価」が 設定され,医療保険制度の中で用いられる.日本では「承認」された薬のほとんどが「薬価」収載されるが,欧米やオーストラリアなど 「承認リスト」と「償還リスト」が乖離している国は多い.これらの作業は基本的には行政官によってなされる.

第3に,病院レベルの医薬品集(hospital formulary)である.医薬分業が不徹底な時代には,医師が処方する薬は基本的には病院医薬品集 にリストされているものに限られてきた.院外処方を考えると,調剤薬局においてどんな医薬品をとりそろえるかという局面が存在する.

第4は,処方者レベルのP-drugである.ここでは医師が主たるプレイヤーになるが,その意思決定のサポートや,処方箋の確認を行う薬剤師も 関与する.

2000年11月10日(金)・11日(土)に,東京お茶ノ水,全電通労健会館で開催された第6回日本薬剤疫学会総会で,11日午後,シンポジウムⅡ 「薬を選ぶ:薬籠に何を入れるか」(オーガナイザー・座長・津谷喜一郎)が開催された(薬剤疫学2000;5:530-39).そこでは上記4つのレベルで 直接活動を行っている方々に報告いただき討論を行った.次頁以降で紹介される.

医薬品の正しい使用は,従来現場で適正使用(appropriate use)という個人的な形で理解されてきたが,世界,国,病院,処方医という医薬品 をとりまくシステムの中での合理的使用(rational use of drugs)としてとらえられるべきものである.医療資源の有限性が認知され,「効果」のみ ならず,より「効率的」な医薬品使用が期待される日本で,本稿がシステムとしての正しい医薬品使用を論議し,改変するための契機となれば 幸いである.

1) 津谷喜一郎,別府宏圀,佐久間昭(訳).P-drugマニュアルWHOのすすめる医薬品適正使用.医学書院:1998.) 〔原本:T. P. G. M. de Vries, R. H. Henning, H. V. Hogerzeil, D. A. Fresle. Guide to Good Prescribing:A practical manual. Geneva: World Health Organization;1995〕

2) 松本佳代子,丁元鎮,斉尾武郎,津谷喜一郎(訳).必須医薬品の選択.臨床評価 2000;27(3):579-614. 〔原本:Management Science for Health in collaboration with the World Health Organization. Managing Drug Supply. USA:Kumarian Press;1997 :121-60〕

3) 浜六郎,別府宏圀(訳).世界のエッセンシャルドラッグ.三省堂:2000〔原本:World Health Organization. The use of essential drugs: Seventh report of the WHO Expert Committee. Geneva:World Health Organization;1997〕